JOSEF HOFFMANN

1870–1956

„Es gibt zwei Arten von Künstlern: die einen, die eine Sache vernunftmäßig aufbauen und systematisch entwickeln, und die anderen, denen etwas einfällt – ich bin mehr für die Einfallenden.“

(Josef Hoffmann, RAVAG-Interview, 1923)

Frühe Jahre

Josef Hoffmanns langes Leben dauerte über acht Jahrzehnte, wovon er mindestens sechs künstlerisch tätig war. Er lebte und arbeitete in fünf politischen Systemen und beeinflusste eine Hundertschaft von Gestalter*innen bis in unsere Gegenwart. Dabei blieb er seinem hohen gestalterischen Anspruch stets treu.

Doch wer war dieser gut gekleidete Mann mit Schnauzbart und Nasenzwicker?

Josef Hoffmann war Architekt und „Allgestalter“ – diesem Begriff machte er alle Ehre. Er war ein Erneuerer, traditionsbewusst und, wie wir ihn vielleicht heute nennen würden, ein „Entrepreneur“ seiner Zeit.

Geburtshaus in Brtnice (Pirnitz) © Wolfgang Woessner/MAK

Geburtshaus in Brtnice (Pirnitz) © Wolfgang Woessner/MAK

Als Staatsbürger der Monarchie in eine relativ stabile „Welt von gestern“ geboren, verbrachte Hoffmann seine Jugend in Pirnitz, dem heutigen Brtnice in Tschechien. Sein Geburtshaus, das er später als Sommerresidenz umgestaltete, ist auch heute noch erhalten und als Museum zu besichtigen.

Innenraum Josef Hoffmann Museum, Brtnice © Michaela Dvorakova

Innenraum Josef Hoffmann Museum, Brtnice © Michaela Dvorakova

Mit knapp zehn Jahren führte ihn sein Weg nach Brünn ins Gymnasium. Hoffmann war vom autoritären Schulsystem traumatisiert, jedoch erwachte schon bald sein Interesse für Kunst und Architektur. Mit 19 Jahren erreichte er, nach familiären Auseinandersetzungen, seinen Wechsel in die Bauabteilung der höheren Staatsgewerbeschule, wo er auch maturierte.

Studenten der Höheren Staatsgewerbeschule in Brünn, Josef Hoffmann stehend ganz rechts, 1889 © Josef Hoffmann Museum, Brtnice

Studenten der Höheren Staatsgewerbeschule in Brünn, Josef Hoffmann stehend ganz rechts, 1889 © Josef Hoffmann Museum, Brtnice

Nach einem Jahr als Baupraktikant in Würzburg begann er mit 22 Jahren sein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien und damit sein neues Leben. Alles sollte sich verändern in dieser Metropole des Kaiserreichs – Wien war eine pulsierende Stadt, die sich aufmachte, ihre Wehranlage und Stadtmauer durch Bildungseinrichtungen, Museen, Theater und Gebäude der Verwaltung zu ersetzen.

Ausblick gegen Südwest, vom Hauptzollamt zwischen Museum und Franz-Josephs-Kaserne auf den heutigen Luegerplatz, 1898 © ÖNB, Erwin Pendl

Ausblick gegen Südwest, vom Hauptzollamt zwischen Museum und Franz-Josephs-Kaserne auf den heutigen Luegerplatz, 1898 © ÖNB, Erwin Pendl

Hoffmanns Studium war klassisch dem hohen Maß an Exzellenz, welches das Projekt Ringstraße verlangte, angepasst – ganz im Sinne der Aufarbeitung und Umsetzung historischer Stile. Sein Professor Carl Freiherr von Hasenauer war einer der wichtigsten und viel beschäftigten Architekten dieser Prachtstraße. Zwei Jahre nach Hoffmanns Studienbeginn verstarb Hasenauer und Otto Wagner nahm seinen Platz ein.

Professor Otto Wagner

wurde Hoffmanns Mentor und geistiger Ziehvater, er war der größte Erneuerer und Vordenker in Wien. Durch Projekte wie die Stadtbahn, die Wienfluss-Regulierung, Zinshäuser und natürlich die berühmte Postsparkasse verschaffte er sich zu Recht den Titel „Vater der Moderne“.

Otto Wagner und Josef Hoffmann, 1911 © MAK

Otto Wagner und Josef Hoffmann, 1911 © MAK

Zu seinen Schülern und Bewunderern zählten neben Hoffmann unter anderem auch Adolf Loos, Joseph Maria Olbrich, Max Fabiani und Rudolph M. Schindler.

Wagner stellte die Funktion in den Vordergrund, die Gestaltung sollte aus ihr erwachsen. Das galt sowohl für seine Architektur als auch für jedes von ihm entworfene Objekt – ganz nach dem Motto „FORM FOLLOWS FUNCTION“.

JH, Sessel aus dem Speisesaal des Sanatorium Westend, Purkersdorf, 1904 © MAK/Georg Mayer

JH, Sessel aus dem Speisesaal des Sanatorium Westend, Purkersdorf, 1904 © MAK/Georg Mayer

Dieses Prinzip sollte auch Hoffmann nachhaltig prägen und in vielen seiner Gegenstände sehen wir Wagners Einflüsse: an der Reduktion orientierte Entwurfsarbeit, flache Dekors sowie ein hohes Maß an Funktionalität und Einfachheit.

Villa Sonja Knips, Straßenansicht kurz nach der Fertigstellung, 1926 © MAK

Villa Sonja Knips, Straßenansicht kurz nach der Fertigstellung, 1926 © MAK

JH, Bucheinband, Wiener Werkstätte, Levante-Maroquinleder, Goldprägung um 1910/14 © MAK

JH, Bucheinband, Wiener Werkstätte, Levante-Maroquinleder, Goldprägung um 1910/14 © MAK

JH, Tisch für das Wohnzimmer der Wohnung Dr. Hermann und Lyda Wittgenstein, Wiener Werkstätte, 1905 © MAK/Georg Mayer

JH, Tisch für das Wohnzimmer der Wohnung Dr. Hermann und Lyda Wittgenstein, Wiener Werkstätte, 1905 © MAK/Georg Mayer

JH, Tisch für das Wohnzimmer der Wohnung Dr. Salzer, 1902 © Wolfgang Woessner/MAK

JH, Tisch für das Wohnzimmer der Wohnung Dr. Salzer, 1902 © Wolfgang Woessner/MAK

JH, Pfeffer-Paprika-Büchse, Wiener Werkstätte, 1903 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Pfeffer-Paprika-Büchse, Wiener Werkstätte, 1903 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Tafelaufsatz für Dr. Hermann Wittgenstein, Wiener Werkstätte, 1905 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Tafelaufsatz für Dr. Hermann Wittgenstein, Wiener Werkstätte, 1905 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Samowar aus dem Besitz von Dr. Hermann und Lyda Wittgenstein, Wiener Werkstätte, 1909 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Samowar aus dem Besitz von Dr. Hermann und Lyda Wittgenstein, Wiener Werkstätte, 1909 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Vase, ausgeführt von Ludwig Moser & Söhne, Karlsbad, für die Wiener Werkstätte, 1923; Fußschale, ausgeführt von einer böhmischen Manufaktur für die Wiener Werkstätte, 1922 © MAK/Georg Mayer

JH, Vase, ausgeführt von Ludwig Moser & Söhne, Karlsbad, für die Wiener Werkstätte, 1923; Fußschale, ausgeführt von einer böhmischen Manufaktur für die Wiener Werkstätte, 1922 © MAK/Georg Mayer

JH, Weinglas aus der Serie „Patrician“, 1917 © Peter Kainz/MAK

JH, Weinglas aus der Serie „Patrician“, 1917 © Peter Kainz/MAK

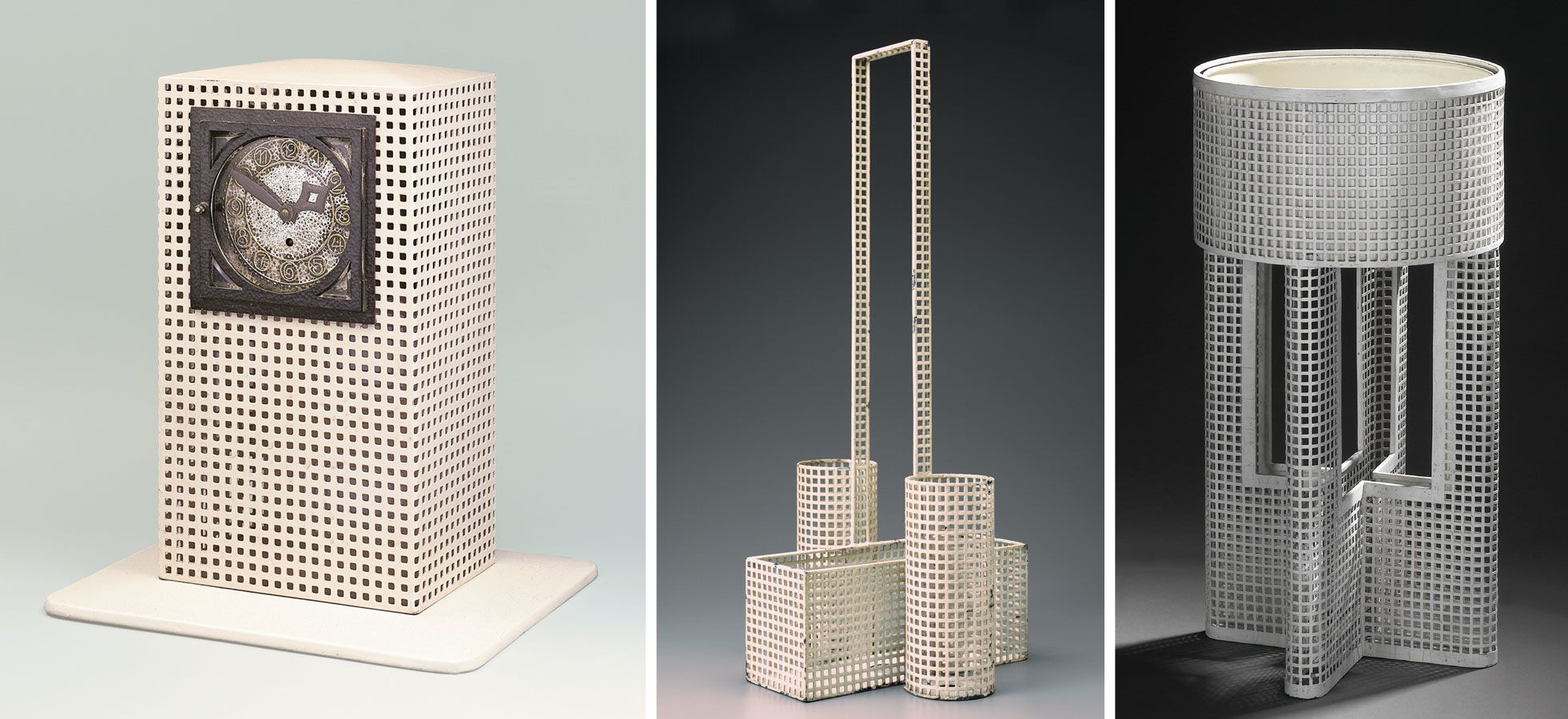

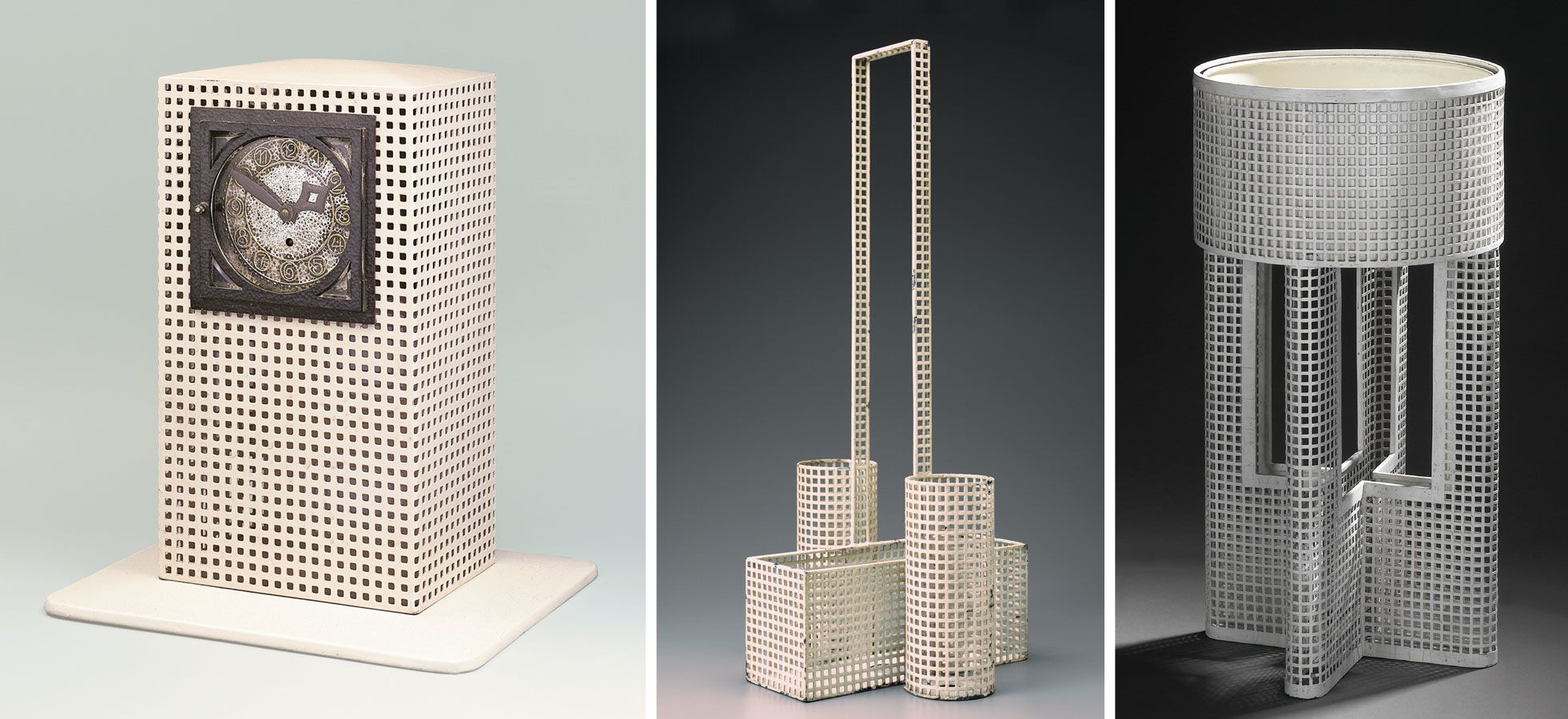

JH, Uhr, 1904; Blumenkorb, 1906; Blumenständer, 1905, alle ausgeführt von der Wiener Werkstätte © Sammlung Dr. E. Ploil

JH, Uhr, 1904; Blumenkorb, 1906; Blumenständer, 1905, alle ausgeführt von der Wiener Werkstätte © Sammlung Dr. E. Ploil

Fortschritt durch Schönheit

diesen Titel trägt die Ausstellung im MAK, die vom 15.12.2021 bis 19.6.2022 zu sehen ist.

Dieser bezeichnende Titel war auch programmatisch für die Herangehensweise Hoffmanns an das Entwerfen – alles sollte nach seinem Empfinden SCHÖN sein und immer lag das Ziel der Moderne, ein neuer moderner Mensch, im Blickpunkt des Gestalters.

„Instinktiv wollten wir vom Kopieren alter Stile loskommen und unbedingt zu einer aus Zweck und Schönheit gestalteten Form gelangen.“

(Josef Hoffmann, Selbstbiographie, 1948)

JH zeichnend während seiner Italienreise, 1896 © Josef Hoffmann Museum, Brtnice

JH zeichnend während seiner Italienreise, 1896 © Josef Hoffmann Museum, Brtnice

„Hoffentlich wird auch bei uns einmal die Stunde schlagen, wo man die Tapete, die Deckenmalerei, wie die Möbel und Nutzgegenstände nicht beim Händler, sondern beim Künstler bestellen wird.“

Dies ist in seinem Artikel „Architektonisches von der Insel Capri“ von 1897 zu lesen. Und so kam es denn auch: Josef Hoffmann gründete 1903 gemeinsam mit seinem Freund, dem Maler Koloman Moser, und dem Geldgeber Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW). Waerndorfers Rolle soll dabei nicht unterschätzt bleiben, war er doch weitaus mehr als nur Financier, er war Manager, Vermittler, Verteidiger dieser Bewegung sowie selbst Auftraggeber.

Josef Hoffmann und Fritz Waerndorfer mit dem ersten von der WW gefertigten Silbergegenstand, 1903 © MAK

Josef Hoffmann und Fritz Waerndorfer mit dem ersten von der WW gefertigten Silbergegenstand, 1903 © MAK

Arbeitsprogramm der Wiener Werkstätte © MAK

Arbeitsprogramm der Wiener Werkstätte © MAK

„… WIR WOLLEN EINEN INNIGEN KONTAKT ZWISCHEN PUBLIKUM, ENTWERFER U. HANDWERKER HERSTELLEN U. GUTES EINFACHES HAUSGERÄT SCHAFFEN. WIR GEHEN VOM ZWECK AUS, DIE GEBRAUCHSFÄHIGKEIT IST UNS ERSTE BEDINGUNG, UNSERE STÄRKE SOLL IN GUTEN VERHÄLTNISSEN UND IN GUTER MATERIALBEHANDLUNG BESTEHEN. WO ES ANGEHT, WERDEN WIR ZU SCHMÜCKEN SUCHEN, DOCH OHNE ZWANG UND NICHT UM JEDEN PREIS ...“

(aus dem Arbeitsprogramm der

Wiener Werkstätte, 1905)

Im Ausstellungskatalog formuliert es Christian Witt-Dörring so:

„Die WW steht für ein nachhaltiges, handwerklich gefertigtes, identitätsstiftendes, lokales Produkt individueller künstlerischer Aussage – Werte, die ab den 1850er Jahren von der Arts & Crafts-Bewegung in England gegen die negativen Auswirkungen der industriellen Revolution ins Feld geführt werden.“

JH, Teeservice, Wiener Werkstätte, 1903 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Teeservice, Wiener Werkstätte, 1903 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Verkaufslokal der Wiener Werkstätte am Graben, 1907 © MAK

JH, Verkaufslokal der Wiener Werkstätte am Graben, 1907 © MAK

Die Wiener Werkstätte war das Schlüsselprojekt in Hoffmanns langem Leben. All seine vorangegangenen und zukünftigen Erfolge sowie Rückschläge waren mit der Marke Wiener Werkstätte und deren Wirken aufs Engste verbunden.

JH, Entwurf und ausgeführter Anhänger, 1907 © MAK/Katrin Wißkirchen

JH, Entwurf und ausgeführter Anhänger, 1907 © MAK/Katrin Wißkirchen

Als die Wiener Werkstätte 29 Jahre nach ihrer Gründung endgültig schließen musste, bedeutete dies auch das Ende einer Ära, die trotz mehrfacher Versuche Hoffmanns nun unwiederbringlich verloren war.

JH, Verkaufslokal der Wiener Werkstätte in Berlin, 1929, aus der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration © MAK

JH, Verkaufslokal der Wiener Werkstätte in Berlin, 1929, aus der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration © MAK

Hoffmann war nicht nur Professor der Kunstgewerbeschule, an die er 1900 berufen worden war, um die „Fachklasse für Architektur“ zu unterrichten, sondern auch selbstständiger Architekt, Unternehmer und künstlerischer Leiter der WW sowie Erfinder der gattungsübergreifenden modernen Kunstausstellung.

JH, Mittelsaal der Werkbundausstellung im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie (heute MAK), 1930 © ÖNB, Bildarchiv

JH, Mittelsaal der Werkbundausstellung im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie (heute MAK), 1930 © ÖNB, Bildarchiv

Ab 1900 wurde diese neue Form in den Ausstellungen der Secession sowie der Kunstschau und später auch im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie (ÖMKI, heute MAK) realisiert. Skulptur und Malerei standen nun erstmals Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Textilien, Gläsern, Möbeln und ganzen Innenräumen gleichwertig gegenüber.

JH, Rekonstruktion des „Boudoirs für einen großen Star“, gezeigt auf der Pariser Weltausstellung 1937, ausgeführt in den Restaurierwerkstätten des MAK © MAK/Georg Mayer

JH, Rekonstruktion des „Boudoirs für einen großen Star“, gezeigt auf der Pariser Weltausstellung 1937, ausgeführt in den Restaurierwerkstätten des MAK © MAK/Georg Mayer

So wurde ein breites Betätigungsfeld geschaffen, das sich gut kombinieren ließ. Hoffmann heuerte die talentiertesten Schüler*innen aus der Kunstgewerbeschule an und sorgte für zahlreiche Aufträge des Wiener Großbürgertums an die Wiener Werkstätte – vom Essbesteck bis zum architektonischen Gesamtkunstwerk.

JH, Palais Stoclet, 1920, aus der niederländischen Zeitschrift Wendingen © MAK

JH, Palais Stoclet, 1920, aus der niederländischen Zeitschrift Wendingen © MAK

Durch diese fruchtbare Kombination aus künstlerischen Arbeitskräften und finanzstarken Auftraggeber*innen war es überhaupt erst möglich, auch eigene Projekte wie das berühmte Cabaret Fledermaus zu finanzieren.

JH, Wiener-Werkstätte-Postkarte Nr. 67, Cabaret Fledermaus, Barraum, 1907 © MAK

JH, Wiener-Werkstätte-Postkarte Nr. 67, Cabaret Fledermaus, Barraum, 1907 © MAK

Das Gesamtkunstwerk

Josef Hoffmann war geprägt durch den Geist der Ringstraßenära und hatte den Anspruch, alle Lebensbereiche mit guter und schöner Kunst zu durchdringen sowie alle Kunstsparten zu einem harmonischen Ganzen zu verschmelzen, wie es von den Secessionisten eingefordert wurde. Damit ist er in die großbürgerlichen Lebensbereiche vorgedrungen.

Diesem Anspruch liegen – frei nach Hermann Bahr – drei Überlegungen zugrunde, inspiriert durch den britischen Allrounder William Morris, den Pariser Galeristen Siegfried Bing und den belgischen Architekten Henry van de Velde:

Handwerker*innen sollen zu Künstler*innen werden, Künstler*innen sollen zu Handwerker*innen werden und alle Bestandteile eines Raumes müssen sich harmonisch aufeinander beziehen.

Schon 1904 erhielt die Wiener Werkstätte den ersten Auftrag und konnte ihren großen Traum vom Gesamtkunstwerk umsetzen. Nach Plänen von Josef Hoffmann und im Auftrag des jüdischen Industriellen Victor Zuckerkandl wurde das Sanatorium Westend in Purkersdorf errichtet, ein luxuriöses Kurhaus rund um eine Heilquelle.

JH, Speisesaal im Sanatorium Westend, Purkersdorf, 1904 © MAK

JH, Speisesaal im Sanatorium Westend, Purkersdorf, 1904 © MAK

Klarheit, radikale Einfachheit und kubische Formen sind die Parameter, die Hoffmann zusammen mit Koloman Moser konsequent entwickelte, von der Außenhaut – in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmer Eduard Ast – über den Innenraum bis zum kleinsten dekorativen und technischen Detail dieses Eisenbetonbaus.

JH, Sanatorium Westend, Purkersdorf, Eingangshalle, 1904, aus der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration © MAK

JH, Sanatorium Westend, Purkersdorf, Eingangshalle, 1904, aus der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration © MAK

Kurz darauf geht der Traum noch weiter. Der belgische Industrielle Adolphe Stoclet wollte auf der Hohen Warte im 19. Bezirk in Wien eine imposante Villa errichten lassen – das Grundstück war schon gekauft, doch familiäre Umstände zwangen Stoclet zur Rückkehr nach Brüssel. So entstand das bis heute erhaltene Palais Stoclet nicht in Wien, sondern auf der Avenue de Tervueren in Brüssel.

Die finanziellen Mittel der Familie Stoclet erlaubten Hoffmann noch aufwendiger, luxuriöser und exquisiter zu planen als anderswo. Wäre nicht eine Vereinbarung von Fritz Waerndorfer getroffen worden, Bau und Ausstattung für eine Pauschalsumme von 500.000 Kronen durchzuführen, wäre nicht nur Hoffmann, sondern die gesamte Wiener Werkstätte weniger in Bedrängnis geraten. Das Projekt Palais Stoclet überstieg die Kosten fast um ein Dreifaches.

JH, Badezimmer im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Badezimmer im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

1905–1911 arbeiteten zahlreiche Künstler der WW, wie Carl Otto Czeschka, Richard Luksch und Ludwig Heinrich Jungnickel, sowie Gustav Klimt mit seinem Entwurf für das Speisezimmermosaik an diesem, wie es Matthias Boeckl formuliert, „ersten (und letzten) modernen bürgerlichen Palast.“ Hier erhielt die Einheit der Künste, wie sie damals angestrebt wurde, ihre harmonische Manifestation. Garten, Pergola und Veranda, somit der gesamte Außenbereich, wurden in das Gesamtkunstwerk integriert.

JH, Palais Stoclet, Brüssel © Alan John Ainsworth

JH, Palais Stoclet, Brüssel © Alan John Ainsworth

JH, Palais Stoclet, Wohnhalle mit Brunnenerker, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Palais Stoclet, Wohnhalle mit Brunnenerker, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Musiksaal im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Musiksaal im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Speisesaal im Palais Stoclet, 1914 aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Speisesaal im Palais Stoclet, 1914 aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Frühstückszimmer im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Frühstückszimmer im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Kinderzimmer im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Kinderzimmer im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Schlafzimmer der Eltern im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Schlafzimmer der Eltern im Palais Stoclet, 1914, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen © MAK

JH, Palais Stoclet, Modellansicht und Gartenperspektive, vor Sommer 1906 © MAK

JH, Palais Stoclet, Modellansicht und Gartenperspektive, vor Sommer 1906 © MAK

Ab 1907 kam ein weiteres Großprojekt hinzu. Das Cabaret Fledermaus, Ecke Kärntner Straße und Johannesgasse wurde neu übernommen, nach dem Willen der Wiener Werkstätte und ihrer Gründer adaptiert und ausgestattet.

JH, Barraum im Cabaret Fledermaus, Wien, 1907 © MAK

JH, Barraum im Cabaret Fledermaus, Wien, 1907 © MAK

Hier wurde ebenfalls alles diktiert – Innenraum, Möbel, Besteck, Geschirr und, um das ganzheitliche Konzept zu vervollkommnen, sowohl das inhaltliche als auch das kulinarische Programm.

JH, WW-Postkarte Nr. 75, Barraum „CABARET FLEDERMAUS, WIEN, KÄRNTNERSTRASSE 33“, Wien, 1907 © MAK

JH, WW-Postkarte Nr. 75, Barraum „CABARET FLEDERMAUS, WIEN, KÄRNTNERSTRASSE 33“, Wien, 1907 © MAK

Neben diesen drei herausragenden Werken wurde von Josef Hoffmann eine Vielzahl von „kleineren“ Wohnhäusern, Villen und Wohnungsumgestaltungen umgesetzt.

JH, Villa Skywa-Primavesi, Wien, 1913 © MAK

JH, Villa Skywa-Primavesi, Wien, 1913 © MAK

JH, Landhaus Primavesi in Winkelsdorf/Kouty nad Desnou, Mähren, 1913/14, aus der Zeitschrift Dekorative Kunst, München © MAK

JH, Landhaus Primavesi in Winkelsdorf/Kouty nad Desnou, Mähren, 1913/14, aus der Zeitschrift Dekorative Kunst, München © MAK

JH, Wohnhaus Fritz Grohmann, Würbenthal/Vrbno pod Pradêdem (ČSR), 1920/21 © MAK

JH, Wohnhaus Fritz Grohmann, Würbenthal/Vrbno pod Pradêdem (ČSR), 1920/21 © MAK

JH, Villa Prof. Pickler, Budapest, 1909 © MAK

JH, Villa Prof. Pickler, Budapest, 1909 © MAK

JH, Doppelwohnhaus Moser Moll auf der Hohen Warte, Wien, 1900/01, aus der Zeitschrift Der Architekt 1908 © MAK

JH, Doppelwohnhaus Moser Moll auf der Hohen Warte, Wien, 1900/01, aus der Zeitschrift Der Architekt 1908 © MAK

JH, Landhaus Eduard Ast, Aue bei Velden am Wörthersee, 1923/24 aus der Zeitschrift Innendekoration, Darmstadt © MAK

JH, Landhaus Eduard Ast, Aue bei Velden am Wörthersee, 1923/24 aus der Zeitschrift Innendekoration, Darmstadt © MAK

JH, Doppelhaus der Villenkolonie Kaasgraben 1912/13 © MAK

JH, Doppelhaus der Villenkolonie Kaasgraben 1912/13 © MAK

JH, Wohnhaus Dr. Richard Beer-Hofmann, Wien, 1905/06 © MAK

JH, Wohnhaus Dr. Richard Beer-Hofmann, Wien, 1905/06 © MAK

JH, Villa Ast, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen, 1913 © MAK

JH, Villa Ast, aus der Zeitschrift Moderne Bauformen, 1913 © MAK

Einladung zur Besichtigung der Wiener Werkstätte und von Hoffmann-Häusern, 1923 © MAK

Einladung zur Besichtigung der Wiener Werkstätte und von Hoffmann-Häusern, 1923 © MAK

JH, Wohnzimmer im Haus Ing. Brauner, 1905 © MAK

JH, Wohnzimmer im Haus Ing. Brauner, 1905 © MAK

JH, Küche im Haus Dr. Henneberg, 1900/01, aus der Zeitschrift Das Interieur, 1903 © MAK

JH, Küche im Haus Dr. Henneberg, 1900/01, aus der Zeitschrift Das Interieur, 1903 © MAK

JH, Wohnzimmer in der Wohnung Paul Wittgenstein, 1915–1917 © Michael Huey und Christian Witt-Dörring

JH, Wohnzimmer in der Wohnung Paul Wittgenstein, 1915–1917 © Michael Huey und Christian Witt-Dörring

JH, Sitzgruppe im Wohnzimmer der Wohnung Dr. Johannes und Johanna Salzer, 1902, aus der Zeitschrift Das Interieur 1903 © MAK

JH, Sitzgruppe im Wohnzimmer der Wohnung Dr. Johannes und Johanna Salzer, 1902, aus der Zeitschrift Das Interieur 1903 © MAK

JH, Speisezimmer im Haus Max Biach, 1902/03, aus der Zeitschrift Art et Décoration, 1904 © MAK

JH, Speisezimmer im Haus Max Biach, 1902/03, aus der Zeitschrift Art et Décoration, 1904 © MAK

JH, Schlafzimmer im Haus Ing. Brauner, 1905 © MAK

JH, Schlafzimmer im Haus Ing. Brauner, 1905 © MAK

JH, Speisezimmer im Haus Fritz Waerndorfer, 1902 © MAK

JH, Speisezimmer im Haus Fritz Waerndorfer, 1902 © MAK

JH, Entwurfszeichnung für das Speisezimmer der Villa Knips, 1924/25, aus der Zeitschrift The Studio, 1929 © MAK

JH, Entwurfszeichnung für das Speisezimmer der Villa Knips, 1924/25, aus der Zeitschrift The Studio, 1929 © MAK

Ausstellungen

Ein anderes Betätigungsfeld Hoffmanns waren Ausstellungsgestaltungen – er war ein Pionier auf diesem Gebiet. Die Kuratoren der Ausstellung formulieren es im Katalog wie folgt:

„… Hoffmann selbst war der Erfinder der gattungsübergreifenden modernen Kunstausstellung auf Basis eines einheitlichen ästhetischen Ideals. Ab 1900 wurde es in Form der neuartigen ‚Raumkunst‘ ein ums andere Mal erfolgreich als Beispiel einer umfassenden künstlerischen Lebensreform präsentiert.“

JH, Gestaltung von Saal V der VIII. Ausstellung der Secession, 1900 © Carl Saitz/Künstlerhaus-Archiv

JH, Gestaltung von Saal V der VIII. Ausstellung der Secession, 1900 © Carl Saitz/Künstlerhaus-Archiv

Von der Weltausstellung 1900 in Paris über diverse Secessionsausstellungen, Kunstschauen, Werkbund- und Weihnachtsausstellungen im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie bis zu seinen kuratierten Ausstellungen in den 1950er Jahren in Venedig bildete dieses Feld eine weitere künstlerische Konstante in Hoffmanns Werk.

JH, Langer Saal des Österreichischen Pavillons auf der Kunstgewerbeausstellung, Paris, 1925 © MAK

JH, Langer Saal des Österreichischen Pavillons auf der Kunstgewerbeausstellung, Paris, 1925 © MAK

JH, Österreichischer Pavillon auf der Kunstgewerbeausstellung, Innenhof, Paris, 1925 © MAK

JH, Österreichischer Pavillon auf der Kunstgewerbeausstellung, Innenhof, Paris, 1925 © MAK

Bis heute erinnert der Österreichische Pavillon (1934) in Venedig als Symbol an seinen Schöpfer und die Einheit der Künste. Hoffmann prägte außerdem durch seine langjährige Funktion als Biennale-Kommissär auch das inhaltliche Programm.

JH, Österreichischer Pavillon der Biennale von Venedig bei seiner Eröffnung, 1934 © MAK

JH, Österreichischer Pavillon der Biennale von Venedig bei seiner Eröffnung, 1934 © MAK

JH, Österreichischer Pavillon der Biennale von Venedig, 1934 © MAK

JH, Österreichischer Pavillon der Biennale von Venedig, 1934 © MAK

Kunstgewerbe

Parallel zu all diesen Herausforderungen galt Hoffmanns Leidenschaft zeit seines Lebens dem Kunstgewerbe, hatte er doch schier unendlich viel auf diesem Gebiet entworfen, entwickelt und entstehen lassen. Seine künstlerische Antwort auf die industrielle Massenproduktion war eine serielle Herstellung.

JH, Tee- u. Kaffeeservice, ausgeführt von Alexander Sturm, 1902 © MAK/Georg Mayer

JH, Tee- u. Kaffeeservice, ausgeführt von Alexander Sturm, 1902 © MAK/Georg Mayer

JH, Stoffmuster Jagdfalke und Kohleule auf Musterkarten der Wiener Werkstätte, 1910–1915 © MAK/Nathan Murrell

JH, Stoffmuster Jagdfalke und Kohleule auf Musterkarten der Wiener Werkstätte, 1910–1915 © MAK/Nathan Murrell

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs veränderte die Lebensumstände langsam, aber doch sehr nachhaltig, ein starker Patriotismus wurde gefördert und Hoffmann, der selbst nie in den Krieg ziehen musste, entwarf patriotische Kriegsgläser für die WW sowie Soldatenfriedhöfe und Monumente.

JH, Kriegsglas, Wiener Werkstätte, 1914 © MAK/Kristina Wissik

JH, Kriegsglas, Wiener Werkstätte, 1914 © MAK/Kristina Wissik

Spürbar war der Krieg im ganzen Reich, in sehr unterschiedlicher Form. In der WW machte sich ein Material- und Arbeitskräftemangel bemerkbar. Vermutlich auch deswegen entstand ab 1916 die Künstlerwerkstätte, der vor allem die Frauen der Wiener Werkstätte ein neues Gesicht gaben.

Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch und Kitty Rix in der Keramikwerkstätte der WW, 1928 © Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und Archiv, Foto: Mario Wiberaz

Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch und Kitty Rix in der Keramikwerkstätte der WW, 1928 © Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und Archiv, Foto: Mario Wiberaz

Sozialer Wohnbau

Die wechselnde politische Situation erforderte Flexibilität und Anpassung an neue Aufgaben und Auftraggeber*innen. Die wohlhabende jüdische Klientel blieb Hoffmann vereinzelt erhalten, aber die sozialdemokratische Wiener Stadtverwaltung als Arbeitgeber wurde, nicht nur für ihn, ein entscheidender Faktor, um als Architekt weiterarbeiten zu können – eine Herausforderung, der Hoffmann sich zu stellen hatte.

JH, Wohnhausanlage der Gemeinde Wien Klosehof, Philippovichgasse, Innenhof, 1923–1925 © MAK

JH, Wohnhausanlage der Gemeinde Wien Klosehof, Philippovichgasse, Innenhof, 1923–1925 © MAK

Fortschritt und Schönheit sind nicht immer nur mit Luxus gleichzusetzen, jeder sollte ein Recht darauf haben, auch in bescheidenen Verhältnissen – das war die Herausforderung an die Architekt*innen der Zwischenkriegszeit. Durch die vielen von der Stadt vorgegebenen Standards der Dimensionierung bekamen kunstgewerbliche Elemente einen bedeutenden Stellenwert. Die sozialdemokratischen Wiener Politiker schätzten die Ästhetik des Schönen und wollten, dass sich die Bewohner*innen damit identifizieren.

JH, Wohnhausanlage der Gemeinde Wien Klosehof, Portalskulpturen von Anton Hanak, Ansichten Innenhof 1923–1925 © privat

JH, Wohnhausanlage der Gemeinde Wien Klosehof, Portalskulpturen von Anton Hanak, Ansichten Innenhof 1923–1925 © privat

Austrofaschismus und Nationalsozialismus

Die Kriegsjahre samt ihren Folgen waren herausfordernde Zeiten und trübten auch das Bild des Genius, der so viel für das österreichische Kulturerbe gestaltet hatte. Die „Zerstückelung der alten Welt“ und die Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg hinterließen auch bei Hoffmann tiefe Spuren.

R. Lechner (Wilhelm Müller), Josef Hoffmann, 1931 © Kunsthandel Widder, Wien

R. Lechner (Wilhelm Müller), Josef Hoffmann, 1931 © Kunsthandel Widder, Wien

Im „Christlichen Ständestaat“ bzw. Austrofaschismus unter Engelbert Dollfuß wurde die katholische Kirche zum wichtigsten Auftraggeber für Künstler*innen sowie Architekt*innen. Hoffmann, evangelisch getauft, konnte davon nur beschränkt profitieren.

Hans Bichler, Plakat zur Ausstellung Das befreite Handwerk, ÖMKI, 1934 © MAK

Hans Bichler, Plakat zur Ausstellung Das befreite Handwerk, ÖMKI, 1934 © MAK

JH, Vitrine und Sessel für die Ausstellung Das befreite Handwerk im ÖMKI, 1934 © MAK/G. Nimatallah; MAK/Nathan Murrell

JH, Vitrine und Sessel für die Ausstellung Das befreite Handwerk im ÖMKI, 1934 © MAK/G. Nimatallah; MAK/Nathan Murrell

Der Bau des Österreichischen Pavillons in Venedig fällt genau in diese Zeit. Hoffmann war zwar international anerkannt und gewann den neu ausgeschriebenen Wettbewerb, doch war er nicht regimekonform genug für die Ausführung. So kam es, dass Hoffmann selbst seinen Bau erst nach 1938 zu Gesicht bekam. Nach dem Auftreten von Bauschäden schrieb er sichtlich erbost 1936 in einem Brief:

JH, Der Österreichische Pavillon in Venedig bei seiner Eröffnung am 12.5.1934, Hofseite © MAK

JH, Der Österreichische Pavillon in Venedig bei seiner Eröffnung am 12.5.1934, Hofseite © MAK

„… Daraus ist zu ersehen, daß bei einem so wichtigen Gebäude, das ständig dem Wettbewerb mit anderen Nationen ausgesetzt ist, außer der Planverfassung auch die Bauleitung und Bauvergebung durch den Architekten unbedingt notwendig ist. Da mir bei der Durchführung meiner Pläne keine Bauleitung, auch nicht einmal eine Kontrolle bei der Übernahme des fertigen Baus anvertraut wurde, muß ich jede Verantwortung ablehnen.“

Während der Zeit des Nationalsozialismus hatte es den Anschein, als wende sich das Blatt für Hoffmann. Auch wenn er sich nur selten politisch äußerte, wusste er durch die unterschiedlichen politischen Verhältnisse zu navigieren. Aufgrund guter Vernetzung in die Wiener Stadtverwaltung standen erste lukrative Projekte wie die Umgestaltung der deutschen Botschaft in das „Haus der Wehrmacht“ an.

JH, Entwurf für das Haus der Wehrmacht, 1940 © Kunsthandel Widder, Wien

JH, Entwurf für das Haus der Wehrmacht, 1940 © Kunsthandel Widder, Wien

JH, „Das Haus der Wehrmacht. Bemerkungen zum Umbau“, 1939/40, aus der Zeitschrift Die Pause © MAK

JH, „Das Haus der Wehrmacht. Bemerkungen zum Umbau“, 1939/40, aus der Zeitschrift Die Pause © MAK

Hoffmann unterschätzte jedoch in vielerlei Hinsicht die Skrupellosigkeit des NS-Regimes. In einem Brief an Carl Otto Czeschka schrieb er, etwas naiv:

„Die kleine Sammlung der W. W. in der städtischen Galerie wurde natürlich als entartet geschirmt [sic!] und ebenso unsere sehr guten modernen Galerien. Das Alles wird ja wieder einmal in Ordnung kommen, bis man Zeit haben wird, sich zu besinnen.“

Josef Hoffmann nutzte und pflegte seine Verbindungen in einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche. Er brach keine Lanze für ehemalige Vertraute und stellte auch nicht das neue Regime infrage. Eher noch versuchte er sich ganz daran anzupassen, um als Künstler weiterarbeiten zu können. Doch dem Anschein nach vertrauten die Nationalsozialisten Hoffmann nie wirklich und es blieb ein zwiespältiges Verhältnis.

JH, Detail der Wandleuchte für das Haus der Wehrmacht. Interessant ist, wie Hoffmann das Hakenkreuz in ein Ornamentband umwandelt, 1940, Privatbesitz © MAK/Georg Mayer

JH, Detail der Wandleuchte für das Haus der Wehrmacht. Interessant ist, wie Hoffmann das Hakenkreuz in ein Ornamentband umwandelt, 1940, Privatbesitz © MAK/Georg Mayer

Im „Gauakt“ über Hoffmann ist Folgendes zu lesen:

„In fachlicher Hinsicht ist er Vertreter der modernen Kunst und mit der Kunst nationalsozialistischer Richtung nicht einverstanden. Seine künstlerische Anschauung ist international. Er hat daher vor dem Umbruch viel mit Juden verkehrt, da er auch Mitglied der Wiener Werkstätte, die vollkommen verjudet war, gewesen ist. […] Er ist Sudetendeutscher, hat sich in politischer Hinsicht indifferent verhalten und erst nach dem Umbruch sein deutsches Herz entdeckt.“

Und auch Hoffmann dämmert wohl, dass nicht „alles wieder einmal in Ordnung kommen wird“. Er schreibt 1942 an seinen Freund Carl Otto Czeschka:

„Die Tendenz in der Schule geht dahin, alle Erinnerungen an unsere Tüchtigkeit auszumerzen und unschädlich zu machen. Meine Ausstellung zu meinem 70. Geburtstag wurde geächtet und fast verboten. […] Trotzdem lebe ich noch, allerdings ohne jeden Auftrag und jede große Arbeit.“

Späte Jahre

In der Zeit nach der Befreiung Österreichs erhielt Hoffmann den Posten als Vorstand und Aufsichtsratsmitglied der Österreichischen Werkstätten, eine Neugründung des vom Nationalsozialismus geprägten „Kunsthandwerksvereins“. So verfügte er erneut über eine Organisationsstruktur, die ihm ermöglichte, in gewohnter Weise weiterzuarbeiten.

JH, Kassette, ausgeführt von Rudolf Bojanovski für die Österreichische Künstlerwerkstätte, 1950 © MAK/Nathan Murrell

JH, Kassette, ausgeführt von Rudolf Bojanovski für die Österreichische Künstlerwerkstätte, 1950 © MAK/Nathan Murrell

Außerdem war er wieder für die Gemeinde Wien tätig, baute Wohnhausanlagen und plante einige nicht realisierte private Wohnhäuser.

Entwurf für eine Wohnhausanlage der Gemeinde Wien, 1952 © bpk/Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum/Art Resource, NY/Matt Flynn

Entwurf für eine Wohnhausanlage der Gemeinde Wien, 1952 © bpk/Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum/Art Resource, NY/Matt Flynn

Ab dem Jahr 1950 erhielt Hoffmann den Großen Österreichischen Staatspreis sowie einige weitere internationale Anerkennungen und Auszeichnungen. Er wurde Biennale-Kommissär, war zeitweilig Präsident der Wiener Secession und arbeitete für und mit Manufakturen wie Augarten Porzellan, Backhausen und J. & L. Lobmeyr zusammen, die alle bis heute viele seiner wunderbaren Entwürfe noch immer reproduzieren.

JH, Entwürfe für ein Trinkglasservice, um 1950, J. & L. LOBMEYR © MAK/Georg Mayer

JH, Entwürfe für ein Trinkglasservice, um 1950, J. & L. LOBMEYR © MAK/Georg Mayer

JH, Entwürfe für ein Trinkglasservice, um 1950, J. & L. LOBMEYR © MAK/Georg Mayer

JH, Entwürfe für ein Trinkglasservice, um 1950, J. & L. LOBMEYR © MAK/Georg Mayer

JH, Entwürfe für ein Trinkglasservice, um 1950, J. & L. LOBMEYR © MAK/Georg Mayer

JH, Entwürfe für ein Trinkglasservice, um 1950, J. & L. LOBMEYR © MAK/Georg Mayer

Rainald Franz schließt Hoffmanns ausführlichen Lebenslauf im Katalog zur Ausstellung im MAK wie folgt:

„Seinen 85. Geburtstag feiert er im Palais Stoclet in Brüssel und stirbt bald danach, am 7. Mai 1956, an einem Schlaganfall in Wien. Josef Hoffmann wird in einem von Fritz Wotruba gestalteten Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.“

Damit endet ein langes Leben. Josef Hoffmann bleibt weit über seinen Tod hinaus eine Ikone des 20. Jahrhunderts. Das MAK wird nicht müde, die außerordentlichen Ideen, Leistungen und Errungenschaften dieses Ausnahmekünstlers aufzuzeigen und zu bearbeiten. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihren Besuch!

Diese MAK.digiSTORY wurde von Gabriele Fabiankowitsch und Thaddäus Stockert konzipiert und umgesetzt, mit Unterstützung der Kuratoren der Ausstellung, Christian Witt-Dörring, Matthias Boeckl und Rainald Franz, sowie von Thomas Matyk, MAK-Abteilung Repro und Fotografie.

Lektorat: Cornelia Malli

Die MAK.digiSTORY ist ein Teil des Projektes ATCZ264 – JH Neu digital / JH Nově digitální und wurde aus den EFRE-Mitteln der Europäischen Union (INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik) mitfinanziert.

Für Schulklassen und Junggebliebene haben wir ein Faltblatt zu Josef Hoffmann gestaltet. Einfach herunterladen oder im Format A3 ausdrucken und im Kreuzbruch falten.