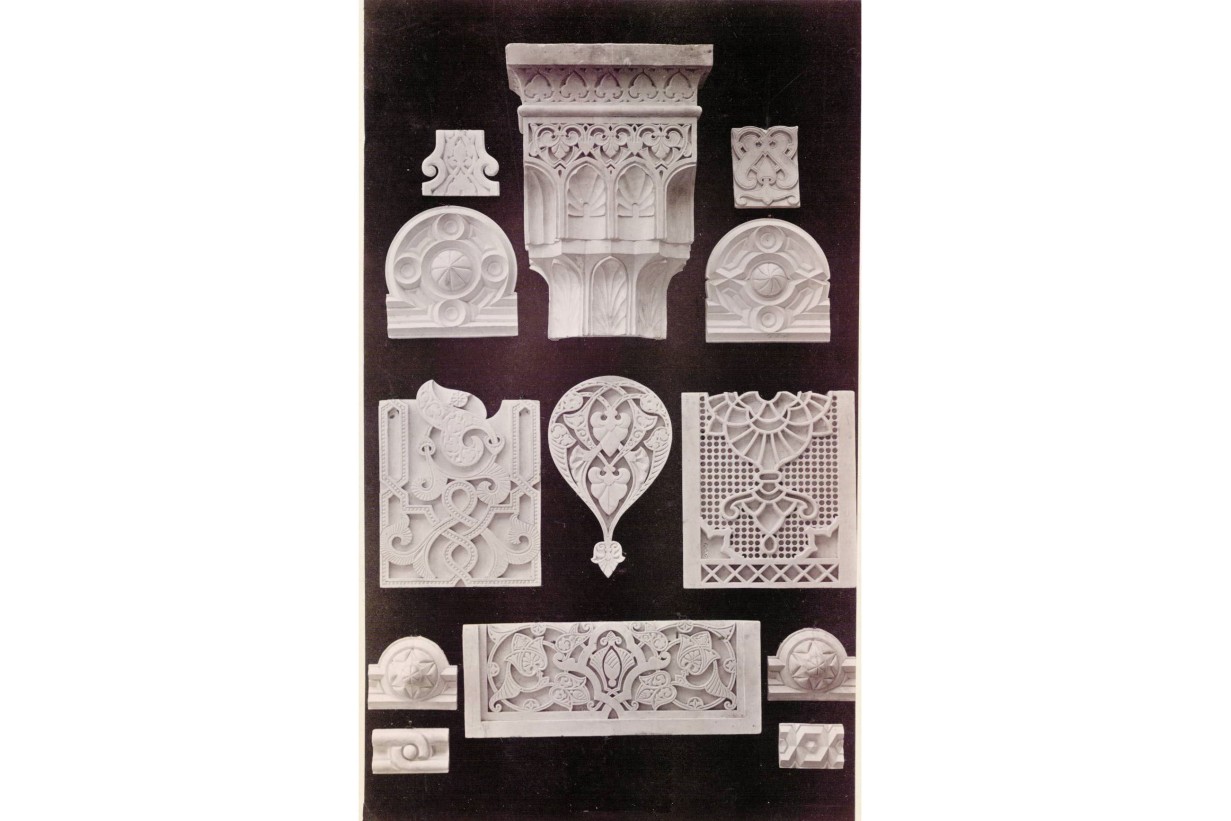

Ägyptische Baugruppe und japanischer Garten, Wiener Photographen-Association, Wien, 1873 © MAK

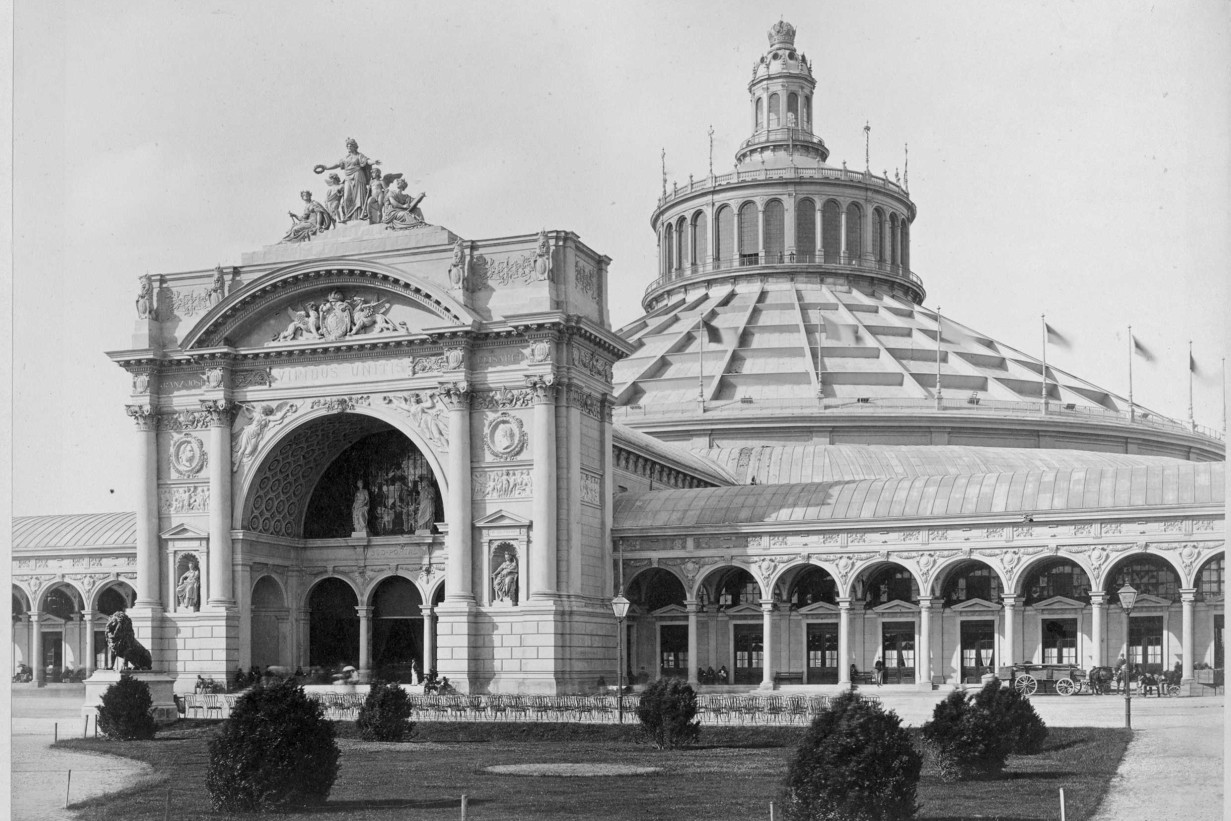

Ansicht der Rotunde der Wiener Weltausstellung 1873 © MAK

IKEDA Taishin, Wanddekoration in Fächerform, Japan, vor 1872, Schwarzlack mit Streugold-Dekor © MAK/Georg Mayer

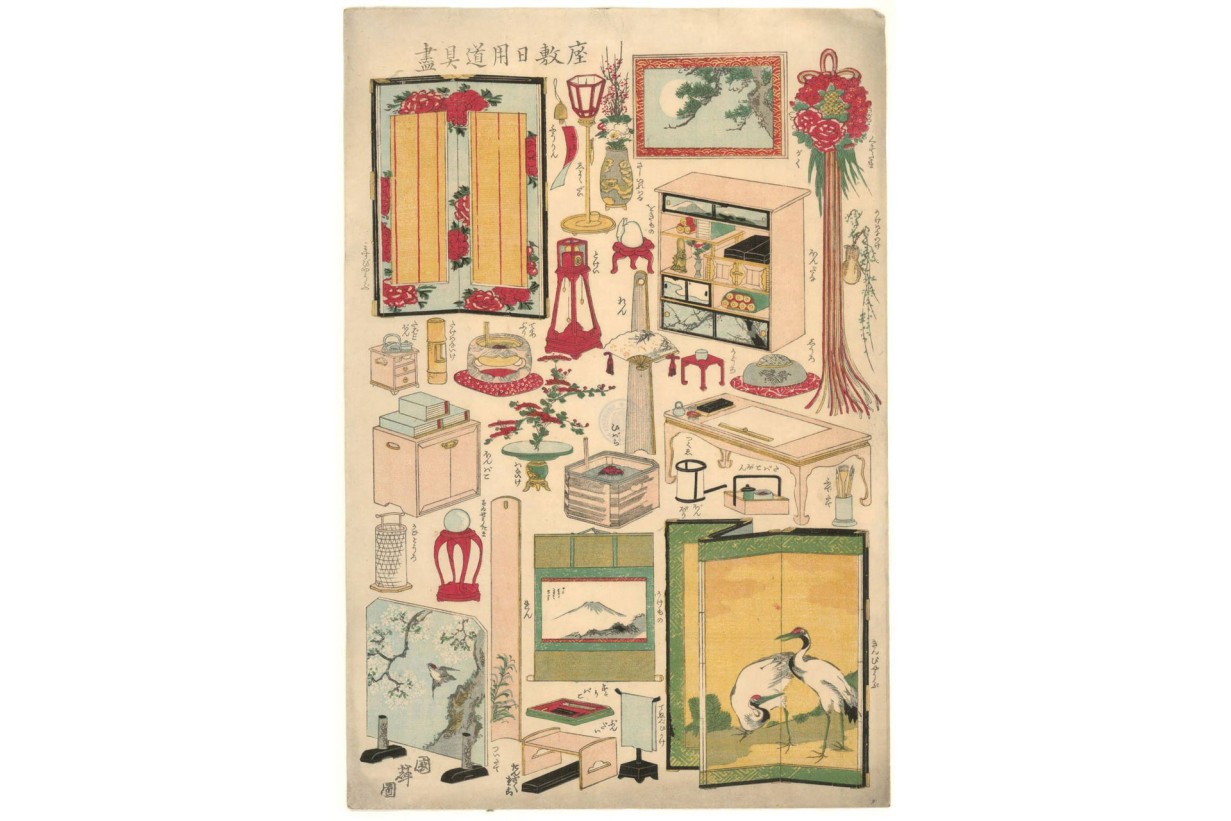

Sammlung von Gegenständen für den täglichen Gebrauch im Besucherzimmer, Japan, vor 1872, Farbholzschnitt © MAK

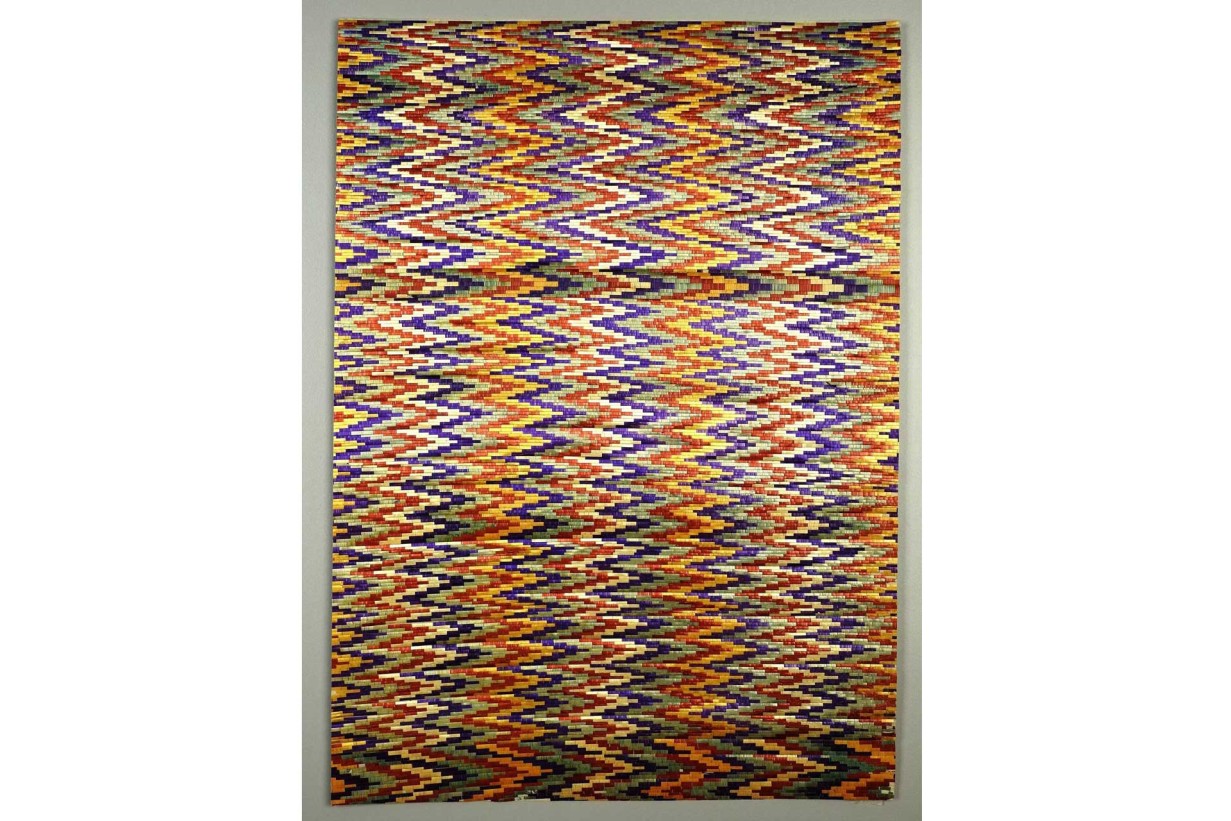

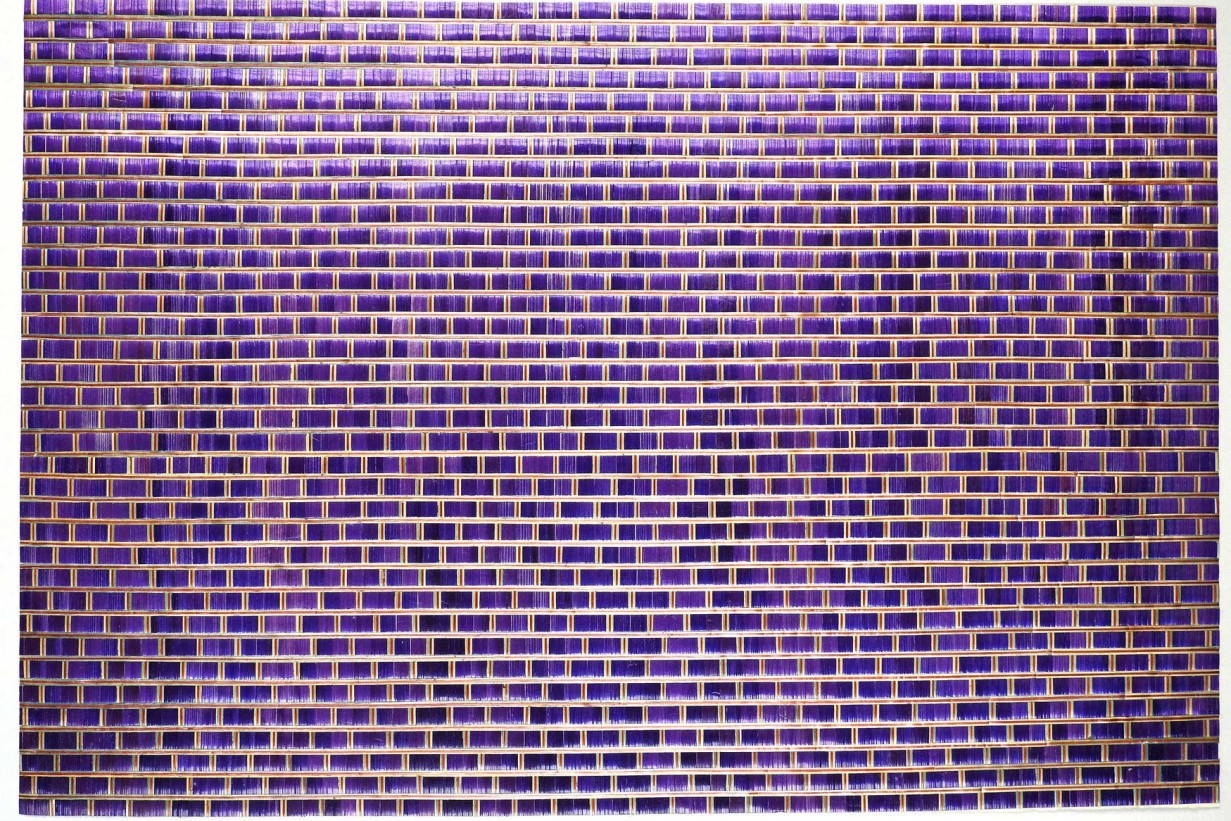

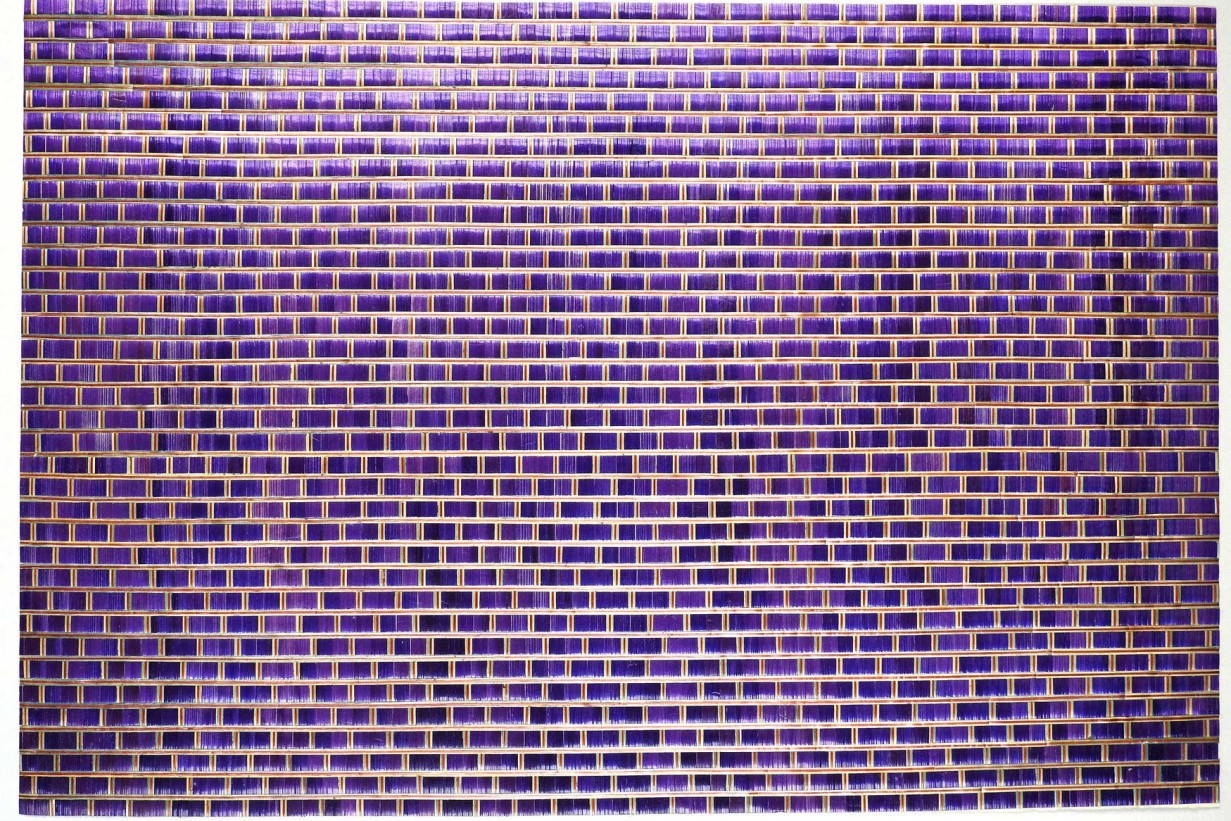

Strohmarketerie, Japan, vor 1872 © MAK

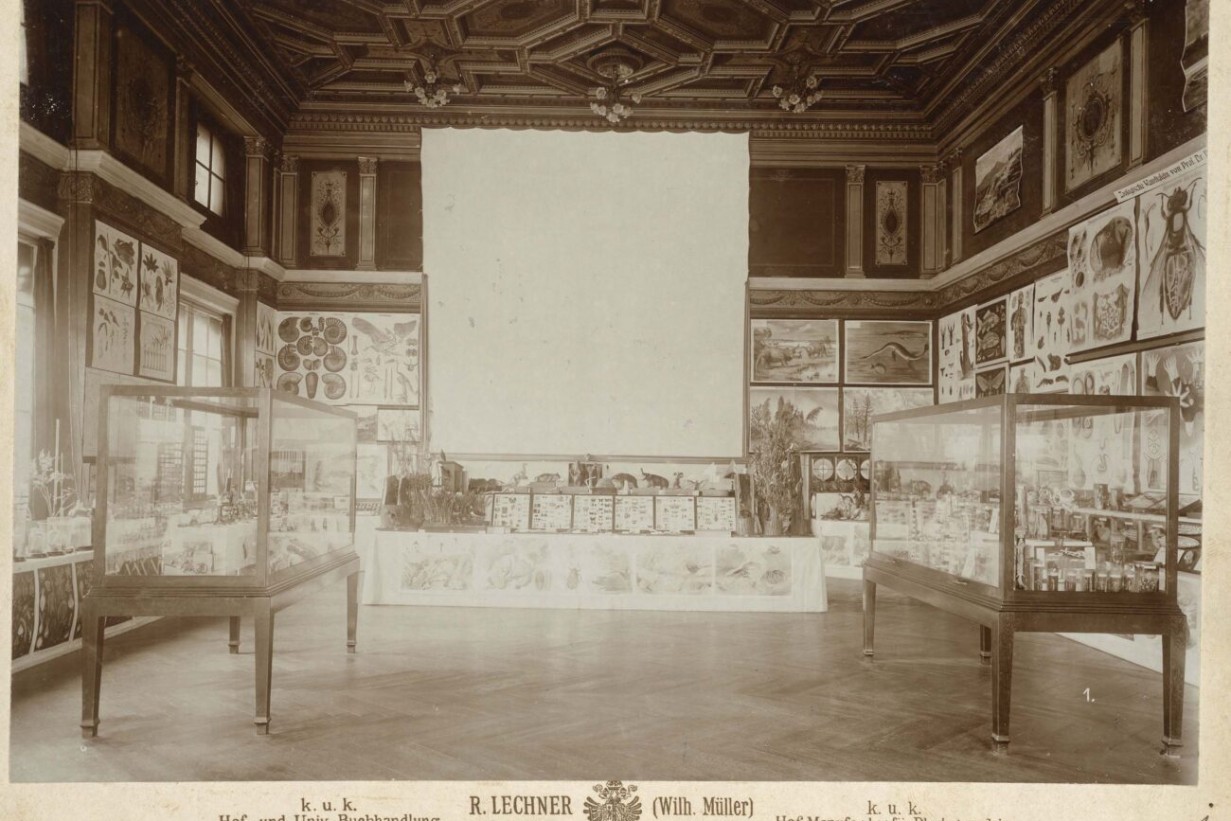

Ansicht der japanischen Galerie auf der Wiener Weltausstellung 1873 © MAK

Zwei Vasen, Keramik, Satsuma-Ware, Japan, vor 1872 © MAK/Georg Mayer

HASHIMOTO Ichizō I, Lackmustertäfelchen als Stellschirm in Fächerform, Japan, vor 1872 © MAK/Georg Mayer

Moscheeampel, 1379, vermutl. Syrien oder Ägypten, Glas mit Email-Malerei über Blattgold © MAK/Katrin Wißkirchen

YOKOYAMA Takashige, Vase, 1872, Bronze © MAK/Katrin Wißkirchen

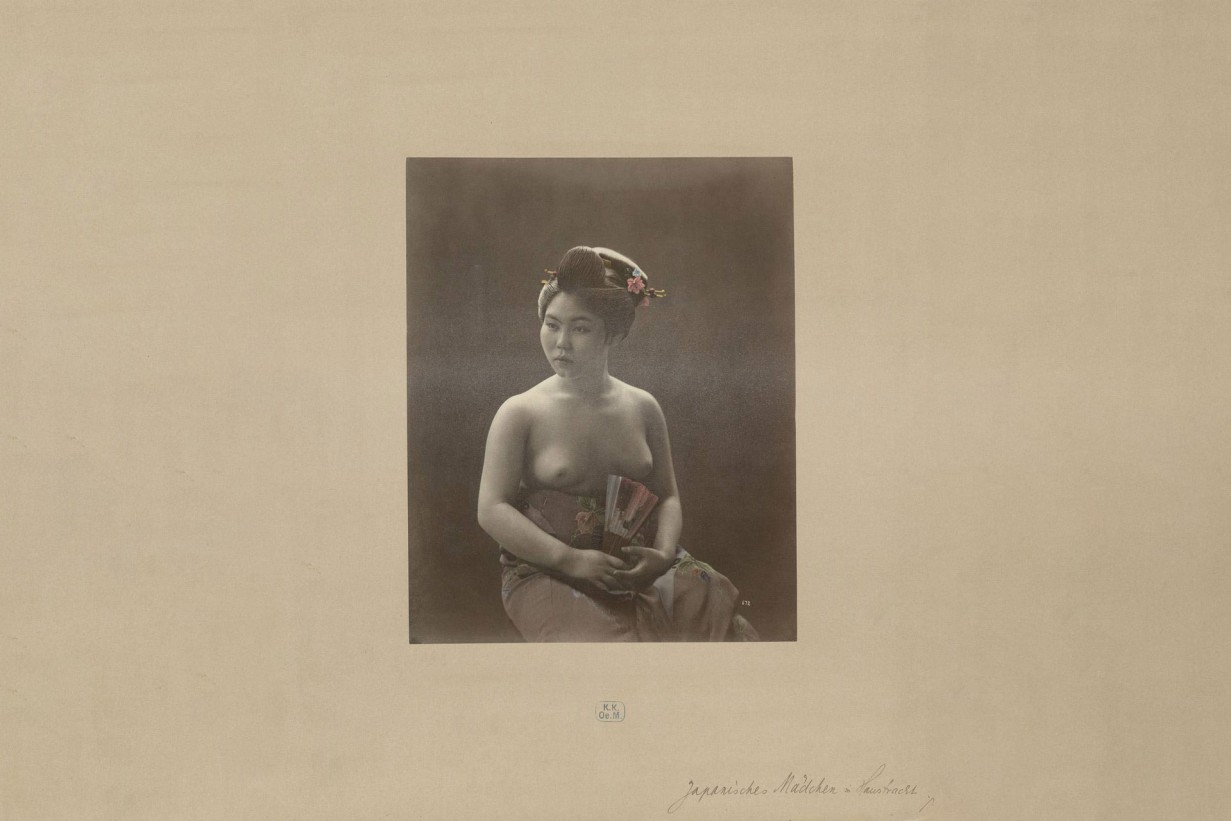

Raimund von Stillfried, Fotografie eines japanischen Mädchens, 1863–1883, Albuminabzug, handkoloriert © MAK

TOYOHARA Kunichika, drei musizierende Kurtisanen, Japan, vor 1872, Malerei mit Tusche und Farben auf Seide © MAK/Georg Mayer

MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer

MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer

MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer

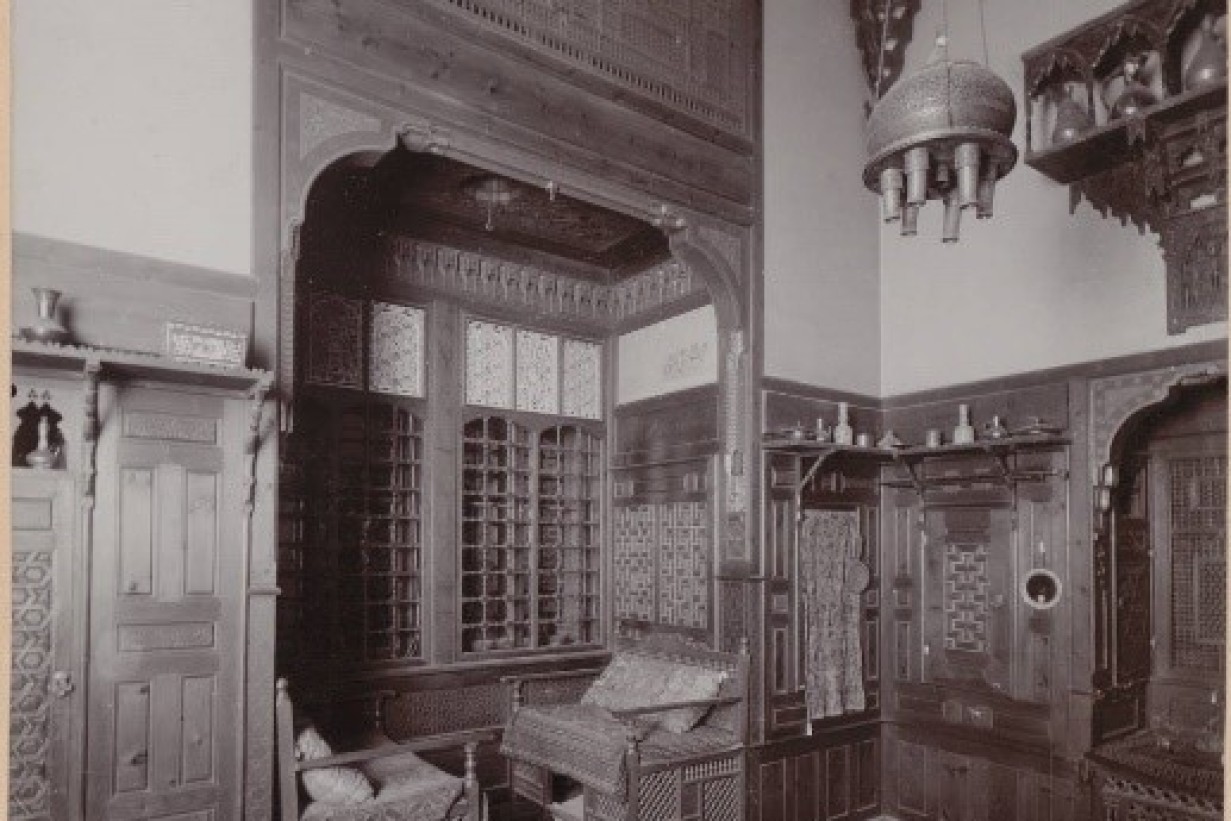

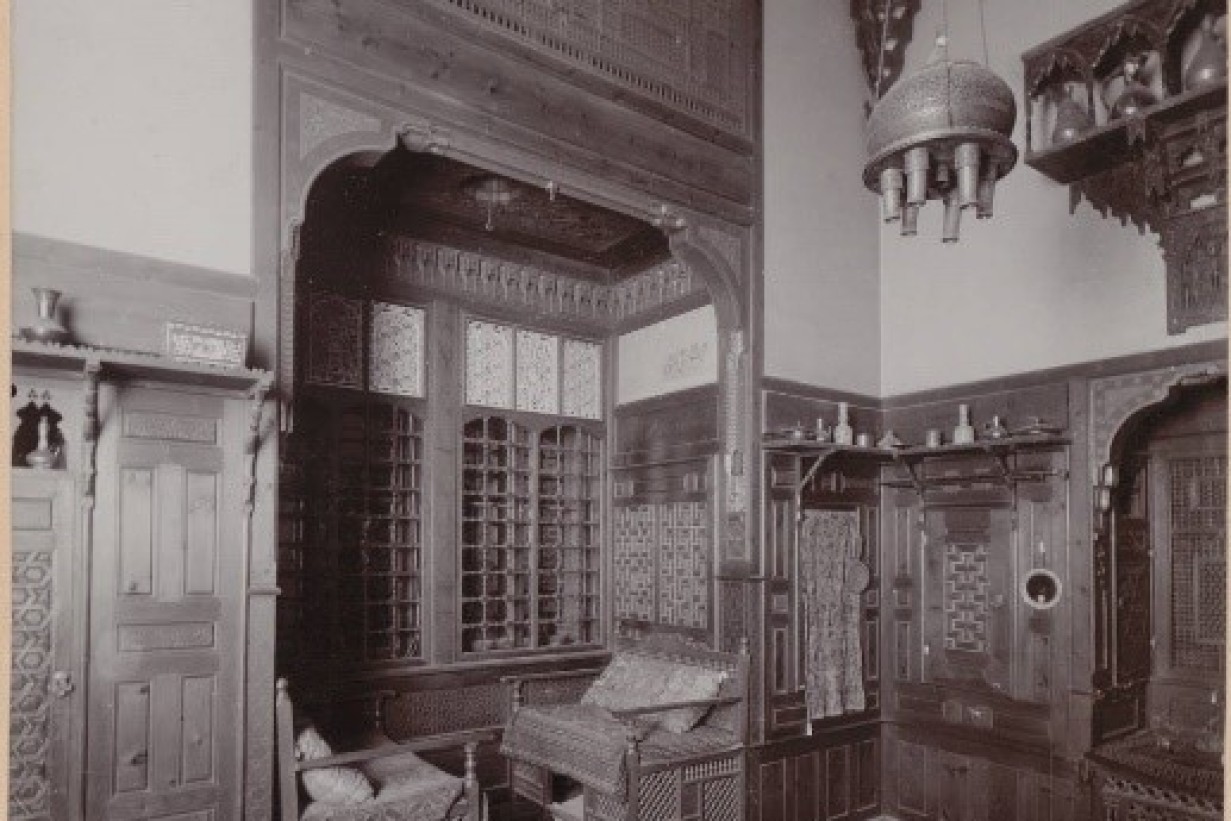

MAK Ausstellungsansicht, 2023, Franz Schmoranz, Arabisches Zimmer im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, heute MAK (Rekonstruktion) © MAK/Georg Mayer

MAK Ausstellungsansicht, 2023, Franz Schmoranz, Arabisches Zimmer im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, heute MAK (Rekonstruktion) © MAK/Georg Mayer

MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer